75 | Felices y puteriles fiestas

Josephine Fernández nos habla de la urgencia de la reglamentación basada en derechos humanos que debería tener el trabajo sexual que sigue siendo estigmatizado y sin reconocimiento formal.

Por Josephine Fernandez, activista.

Lo más difícil de hablar sobre trabajo sexual en un país como Colombia es que aquí, francamente, todavía nos cuesta mucho hablar sin tapujos de trabajo y de sexo. En un mundo cada vez más interconectado, las trabajadoras del sur global todavía no podemos reconocer el rol y papel que cumplimos en la economía globalizada. Por eso quizás aunque Colombia podría ser el país con más webcamers en el mundo —facturando al menos US$600 millones al año, según reporta la Federación Nacional de Comercio Electrónico para Adultos a través del Sistema WBC a La República—, seguimos siendo un país donde este trabajo no es formalmente reconocido. La mera mención de este oficio en políticas públicas provoca indignación de todo tipo.

Así que empecemos, como siempre, por los términos antes de abordar lo importante. En la Guía sobre los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales, un documento publicado por personas expertas de la ONU, se define el trabajo sexual como “el sexo consentido entre adultos, que adopta muchas formas (...) pero no incluye los actos no consentidos". La capacidad de las trabajadoras sexuales para dar, recibir y retirar su consentimiento es fundamental para sus derechos como mujeres, personas queer y trabajadoras y trabajadores.

Desde la virtualización masiva generada por la pandemia de 2021, muchas —y estamos hablando de cientos de miles— optamos por trabajar en estudios webcam o como modelos webcam independientes. Este trabajo implica tener la voluntad de conectarse a una plataforma, a veces privada o pública, donde los clientes de todo el mundo pagan por verte o recibir shows eróticos. Uno de los beneficios principales de este trabajo es que las modelos webcam, estamos menos expuestas a ciertos abusos y violencias documentados en el trabajo callejero y presencial, sobre todo la violencia institucional por parte de uniformados de la policía.

Si aceptamos que nuestro cuerpo es una herramienta de trabajo (y no todos lo hacen), no es tan difícil entender por qué es válido usar nuestra energía sexual para generar ingresos. En mi caso, siempre preferí ser independiente, un privilegio que tengo porque cuento con un lugar cómodo para vivir, recursos para adquirir equipo y cámara, y manejo suficiente inglés como para navegar fácilmente las plataformas de trabajo y de pago, casi todas ubicadas en el norte global. Aunque estas se quedan con el 70% del pago, mientras yo recibo el 30%, los ingresos me permiten sostenerme, algo que no lograba con otros trabajos pese a mis estudios universitarios en cine. Eso sí, mi formación me ayudó a pensar en la iluminación, el vestuario y el maquillaje, convirtiendo este trabajo en un pasatiempo que disfruto.

Además, como una chica trans no binaria, no siempre me he sentido tranquila o atractiva en una sociedad generalizada y sexista. Un día hice un experimento: conté cuántas veces me malgenerizaban en la vida diaria y cuántas mis clientes lo hacían en privado. Los resultados fueron reveladores, aunque no sorprendentes: pasaba mucho más en la vida diaria que con mis clientes. Irónicamente, quienes públicamente se muestran rígidos en su sexualidad y defienden los roles de género son, a menudo, los clientes más fieles y creativos en solicitudes privadas.

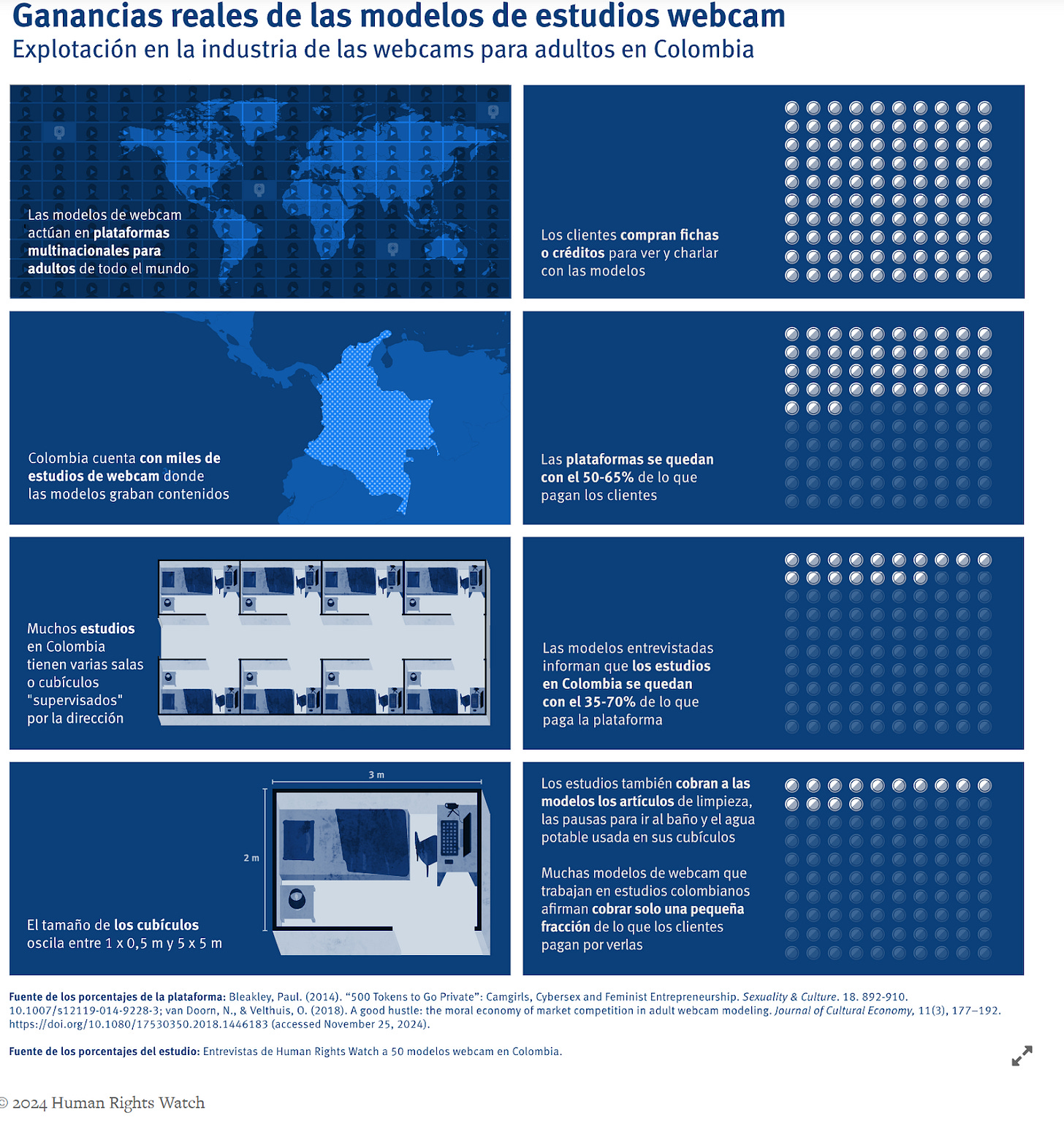

Un informe reciente de Human Rights Watch titulado “Aprendí a decir no” expone la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales en modalidad webcam, en una sociedad que se resiste a reconocer esta labor y llamar las cosas por su nombre. El informe, realizado con el apoyo de organizaciones como la Corporación Calle 7 y La Liga de Salud Trans, recoge testimonios de más de cincuenta webcamers colombianas que han experimentado de primera mano los abusos y prácticas de los estudios. Aunque ninguna fue coaccionadas para entrar en la industria, muchas sí reportaron condiciones laborales abusivas: pagos retenidos, monitoreo invasivo por parte de supervisores, y falta de acceso a tarifas claras e higiene en sus espacios de trabajo y en algunos casos fueron presionadas a realizar acciones deshumanizantes o humillantes en cámara.

El informe también denuncia que las plataformas web como BongaCams, Chaturbate, LiveJasmin y Stripchat son negligentes al no implementar protocolos adecuados para proteger la salud y los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. Permiten prácticas abusivas que los estudios inescrupulosos en Colombia aprovechan. Una modelo de 42 años de Palmira entrevistada por Human Rights Watch en Bogotá dijo:

No tenemos acceso a la plataforma. El estudio tiene acceso total a tu cuenta. Hay un chat de soporte con la plataforma pero está todo en inglés y normalmente las chicas pasan por el monitor porque no tienen conocimientos técnicos. E incluso si los tuvieran, el monitor sería capaz de leerlo.

["Aprendí a decir no" - HRW,2024]

La investigación de Human Rights Watch es que esta indica que cuando los estudios se niegan a ceder el control de las cuentas de las modelos webcam, a menudo es para poder "asignar " a una nueva modelo a esa cuenta. Estas "cuentas recicladas" son una táctica clave que los estudios pueden utilizar para contratar a niñas, niños y adolescentes y contribuir a la producción de material de abuso sexual infantil. El sistema se sustenta en las políticas de las plataformas, que privilegian a los titulares de las cuentas de los estudios sobre las modelos que transmiten desde esos estudios.

A pesar de estos retos, las trabajadoras sexuales hemos logrado avances inéditos bajo el actual gobierno, gracias a la movilización e incidencia de los sindicados como Astrasex y Sintrasex y la presión ciudadana de décadas. En el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el gobierno se comprometió a reglamentar el trabajo sexual con un enfoque de derechos, género y diversidad. Este año se instaló la primera Mesa Permanente de Diálogo en ASPs, liderada por Charlotte Schneider Callejas, una de las funcionarias trans más destacadas del país.

Quienes se oponen al trabajo sexual buscan excluirnos de las políticas públicas, pero la realidad es que necesitamos regulaciones que garanticen nuestra seguridad y autonomía, y que las plataformas del norte global asuman su responsabilidad. Es fundamental que eliminen las cuentas abusivas, ofrezcan información clara en nuestros idiomas y adopten estándares estrictos basados en nuestra experiencia.

“Negar que el trabajo sexual es un trabajo y que las personas trabajadoras sexuales merecen las mismas protecciones laborales que todos los trabajadores en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos tiene muchas consecuencias. Una de estas consecuencias es que la explotación que tiene lugar en los estudios de webcam ha sido en gran parte ignorada por el creciente movimiento global que denuncia la falta de salvaguardias laborales, protecciones en el trabajo en los mercados globales y que exige la debida diligencia en la cadena de suministro.” ["Aprendí a decir no" - HRW,2024]

Por eso, hoy las trabajadoras sexuales colombianas somos quizás las voces más autorizadas y libres para hablar de los tabúes que persisten en nuestra sociedad y de cómo enfrentarlos. Lamentablemente, este año gran parte de la conversación la han acaparado los abusadores, explotadores y sus cómplices, en casos que, con justa razón, han generado indignación, como el oscuro panorama de ESCNNA (Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes) en Antioquia que ha reportado este medio. Es urgente que aprendamos a hablar de estos temas de forma que las voces de las trabajadoras sexuales, que conocemos de primera mano este campo y hemos decidido participar en él, sean escuchadas y tomadas en cuenta.

Al acercarnos al 2025, invito a reflexionar sobre la necesidad de eliminar ese estigma conocido como “putofobia”. Me atrevo a imaginar una sociedad menos hipócrita, capaz incluso de admirar a quienes viven auténticamente sus vidas sexuales, defienden a sus pares y promueven una visión más positiva de la sexualidad y el trabajo. Nos vemos en la web, en la calle o en la fiesta de fin de año con su jefe. Y, como siempre me enseñaron mis compañeras de lucha, para que canten en sus novenas: #TrabajoSexualEsTrabajo y #LasPutasSeRespetanCarajo.

Empanaditas ¿o qué?

Por Nicoll Fonseca, gestora de redes.

Esta semana te traigo tres historias que son como una buena empanadita: llenadorsísimas y con mucha carne. Primero, está la historia de un capo del Cartel de Medellín que después de 25 años vuelve al país. Luego, nos vamos para El Pato, un lugar donde la cultura y el arte son la mejor respuesta a tanta estigmatización. Y, para cerrar, en La Guajira, una comunidad sigue esperando que les conecten una planta de agua potable porque, al parecer, pedir luz y agua en este país es como pedir rebaja en D1: imposible.

¿Vamos?

Las confesiones de Fabio Ochoa: el libro oculto de un capo del Cartel de Medellín

Después de casi 25 años preso en EE. UU., Fabio, el hijo menor del clan Ochoa, va a volver a Colombia. En un libro reveló los orígenes de narcos y paramilitaress, así como la doble moral de políticos y empresarios que buscaban su ayuda. En este texto de Vorágine te cuentan más sobre esto.

«No somos zona roja, somos zona verde”: historias desde El Pato

En la zona de reserva campesina Cuenca del río Pato y Valle de Balsillas, las comunidades luchan contra la estigmatización y mantienen vivas sus tradiciones construyendo futuros para las nuevas generaciones. En este trabajo sonoro de Consejo de Redacción te cuentan cómo la memoria histórica y la dignidad campesina sobreviven a través de expresiones culturales como bailes, murales y festivales.

En Santa Rita de Jérez no funciona la planta de agua potable.

A la vereda de Santa Rita de Jérez, Corea del Sur le donó una planta de tratamiento de agua que se entregó hace un año. Suena bonito pero no funciona por falta de conexión eléctrica. En esta nota de Tüü Pütchika cuentan cómo la comunidad ha denunciado negligencia de la empresa Air-e, que es la encargada de hacerla funcionar.

Yo recomiendo… no perderse esta investigación.

Por Diana Salinas, directora editorial de Cuestión Pública.

La historia de “El explotador eres tú” nació a partir de las primeras indagaciones dateras que el equipo de Cuestión Pública realizó en el artículo “Ningún turismo sexual, es explotación sexual infantil”. El interés de las periodistas por investigar este tema nos llevó a participar en alianza con La Liga en un especial sobre explotación sexual de menores de edad del que también hicieron parte Universo Centro y De la Urbe. Desde entonces, dos aristas nos llevaron a sumergirnos en Antioquia y en el universo datero: la impunidad y la criminalidad que rodean el flagelo investigado. La primera fue preponderante.

Encontramos que el monstruo de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) era enorme en Antioquia, en parte porque había una palanca que no funcionaba: la investigación judicial. Este hallazgo llegó después de un trabajo de dos meses de reportería por parte de una de las periodistas, quien viajó a Medellín. En la ciudad, pudo conversar con víctimas, realizar recorridos nocturnos y entrevistar a otros actores civiles que acompañan varios casos desde su labor social.

Al regreso, indagamos en la base de datos del consorcio internacional Narcofiles, que no es otra cosa que el leak de la Fiscalía. En ese universo encontramos centenares de voces de víctimas que dejaron el registro de la denuncia. Lo que más sorprendió inicialmente a la periodista que indagó fue encontrarse en muchos expedientes con la historia completa por parte de las denunciantes. Acto seguido, la cantidad. Acto seguido, los victimarios: padres, policías, el trabajador social, el exconcejal. En unos pocos días, la periodista elaboró una base de datos espuria con cientos de casos. Fue en ese momento cuando la investigación tomó su curso.

Hicimos un llamado al equipo datero para que entrara a hurgar y depurar, además de completar la conversación con los expedientes. Fue así como recabamos, en total, 831 casos. Este trabajo hormiga, dispendioso, abrió una herida profunda en las periodistas que trabajaron en esta investigación. Nadie sabe lo que implica conocer de primera mano los relatos de las víctimas de ESCNNA, y menos cómo se tramita la impunidad.

En este tránsito, y a punto de terminar, tuvimos traspiés. Por ejemplo, la dimensión de verificación, un paso final que llevó a revisar todo lo hallado. Esto profundizó aquel boquete doloroso, generando malestar al finalizar la investigación en las periodistas. La labor de las y los editores terminó por completar el periplo investigativo que nos tomó un mes más de lo presupuestado. Sobre todo, ayudó a contrastar la labor interna con la base de datos de la Fiscalía que inicialmente obtuvimos por derecho de petición. Más tarde, la encontramos en Datos Abiertos, la página web que expone datos públicos de diversas entidades estatales.

Fue ahí donde todo el trabajo quedó en firme porque teníamos cómo comparar con datos oficiales, es decir, las 2.813 denuncias en relación con los 831 casos encontrados en los leaks de la Fiscalía. Y con esto, una caja de Pandora que decidimos nombrar: El explotador eres tú.

Invitadas e invitados a conocer la investigación aquí.